はじめに

スマホの通知、未読のバッジ、ニュース速報、SNSの無限スクロール――。私たちは一日中“呼びかけられ続ける”環境に身を置いています。結果として、いざ大事な仕事に取り掛かろうとしても、数分おきの割り込みで注意が千切れ、思考の深さが確保できないまま時間だけが過ぎていく。集中力は「意思の強さ」の問題に見えますが、実際には環境設計の問題です。本稿では、情報過多が集中を奪う仕組みを整理し、今日から実装できる環境→行動→意思決定の三層モデルで、デジタル・デトックスを運用化する方法を提示します。最後に、独自データによる「集中 vs 情報過多」の比較表と図版(PNG/SVG)を収録しました。検証→改善のスピードを上げ、短期間で実感できる変化をつくることがねらいです。

情報過多が集中を奪うメカニズム

- コンテキスト切替コスト

通知や別アプリへ移動するたびに、脳は“再起動”に近い立ち上がり時間を要します。割り込みが小刻みに続くと、合計損失は指数的に膨らみます。 - 報酬系のハイジャック

SNSや速報は即時報酬(「いいね」「新着」)を与え、長期的な課題への動機づけを相対的に弱めます。楽な刺激に脳が“学習”し、深い作業を避ける癖が固定化されます。 - 作業記憶の圧迫

未処理キュー(未読や返信待ち)が視界にあるだけで、作業記憶が埋まり、抽象度の高い思考が回らなくなります。可視化と遮断の設計が重要です。

三層モデルで整える:環境 → 行動 → 意思決定

1)環境:視覚ノイズと通知の源流を断つ

- 通知の白リスト運用:家族・緊急・業務必須だけ許可し、SNS/ニュースは時限でまとめ受信。

- ホーム画面の一枚化:作業用アプリのみ1ページに配置し、娯楽アプリは検索経由でしか開けない導線に。

- 視界のダイエット:机上の物は“今使うものだけ”。紙のToDoは今日分1枚。デスクトップは空にする。

2)行動:ブロック化と入力制限で流量を制御

- 90分×2の“深い作業”ブロックを午前・午後に固定。ブロック中は機内モードまたは通知集約。

- 入口3回制:メール/DM/LINEは朝・昼・夕の3回しか開かない。巡回時間を固定し、随時チェックを廃止。

- 朝の情報断食:起床後60分はSNS・ニュース禁止。脳の“初回起動”を守ると、その日全体の集中が伸びます。

3)意思決定:ルール化とログで“上書き学習”

- 「目的語を伴って開く」:アプリは“何をするために開くのか”を声に出すかメモに書く。目的なき起動を遮断。

- 軽量ログ:深い作業の実効時間・通知回数・主観疲労(1–10)をメモ。翌週は中央値やP75でルールを上書きします。

- 時間帯係数:自分の“集中のゴールデンタイム”を係数化し、難度の高い仕事をその時間に割り当てる。

7日間デトックス・プロトコル

- Day1:棚卸し … 通知ONアプリを一覧化→緊急以外OFF。ホーム画面を1ページに統合。

- Day2:深い作業① … 午前に90分ブロックを試行。終了後、実効時間と疲労度を記録。

- Day3:入口3回制 … メール/DM/LINEの確認を3回に限定。巡回時間外は開かない。

- Day4:夜の断食 … 就寝前90分は画面を見ない。翌朝の体感(眠気・やる気)をメモ。

- Day5:深い作業② … 午後に90分ブロック。Day2との差(割り込み頻度)から時間帯係数を推定。

- Day6:SNSリストラ … フォロー整理とミュートで“発火源”を除去。新着の浪費を切る。

- Day7:見直し … 効いた施策だけ残し、翌週の固定ルールに格上げ。改善は“足し算”より“引き算”優先。

独自データ:集中 vs 情報過多(比較表・図版)

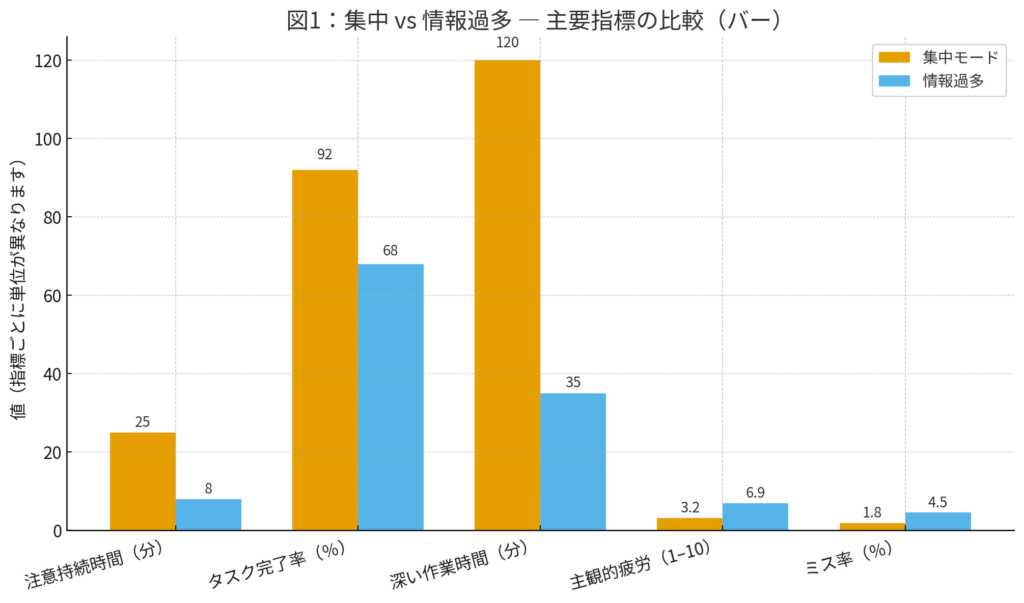

以下は、主要指標を集中モードと情報過多で比較した独自サンプルです。

「注意持続時間(分)」「タスク完了率(%)」「深い作業時間(分)」「主観的疲労(1–10)」「ミス率(%)」を採用し、環境・行動・意思決定の三層介入でどの指標が改善しやすいかを可視化します。

表:集中 vs 情報過多 ― 指標比較

| 指標 | 集中モード | 情報過多 |

|---|---|---|

| 注意持続時間(分) | 25 | 8 |

| タスク完了率(%) | 92 | 68 |

| 深い作業時間(分) | 120 | 35 |

| 主観的疲労(1–10) | 3.2 | 6.9 |

| ミス率(%) | 1.8 | 4.5 |

読み方:

- 深い作業時間は、入口制限(朝・昼・夕)と90分ブロックの導入で大きく伸びます。

- 主観疲労・ミス率は、就寝前90分の“画面断食”と通知の白リスト化で改善しやすい指標。

- 完了率は、環境の整備だけでなく「目的語を伴って開く」運用で“迷いの微差”を減らすと跳ねます。

図版(厳格レイアウト・日本語)

図1:集中 vs 情報過多 ― 主要指標の比較(バー)

運用法:図1で自分の弱点指標を1つ選び、翌週の対策を環境→行動→意思決定の順に1つずつ適用。ログを取り、上記の表と同じ5指標で“上書き学習”してください。

集中を守るチェックリスト(コピペ用)

- 緊急以外の通知はOFF(白リスト運用)

- ホーム画面1ページ/娯楽アプリは検索経由のみ

- 90分×2の深い作業ブロックを固定化(機内モード)

- メール/DM/LINEは朝・昼・夕の3回のみ

- 起床後60分はSNS・ニュース断ち

- 週次でログを見て、中央値/P75でルールを上書き

まとめ

集中は根性論ではなく、外部刺激の“量とタイミング”を設計する技術です。最初の一週間は、削ること(通知・入口・視覚ノイズ)に全力投球し、並行して90分×2ブロックを固定化。二週目以降はログに基づき、時間帯係数や白リストの中身を小刻みに上書きしていきましょう。成果は「疲労の軽さ」「終わった感の増加」「深い作業時間の積み上がり」として、確実に可視化されます。

関連記事

通知設計の三層化|即時/要約/無通知で“中断ゼロ”に近づける

受信源を即時/要約(30–60分)/無通知に仕分け、要約は決め時間だけ確認するルールで“ながら確認”を断つ。

決断疲れを防ぐ仕組み ― ルーチン化と選択削減の技術

情報チェックは時間帯・回数・アプリを事前に固定し、「見るか迷う」判断を仕組み化でゼロに。

タイムボックス仕事術:1–3–5ルール×カレンダー予定化で“終わる一日”に

深い作業枠には通知を要約のみ、**切替点(休憩)**でまとめて処理する“バッチ運用”に。

朝の90分で片づく“最小朝活”|前夜設計×着手5分

起床後90分は通信遮断(家族・上長のみ許可)+前夜の“一行タスク”で着手0分にして情報の洪水を避ける。

コメント