はじめに

やることが頭の中に散らかっていると、集中は途切れ、判断は鈍り、眠りも浅くなります。問題は「やる気」ではなくワーキングメモリの飽和。だからこそ、脳内の“未完了物”をいったん紙へ退避し、見える化→仕分け→行動化へつなぐのが近道です。本稿では、誰でも今日から回せる思考の棚卸し(ブレインダンプ)の実践手順を、3ステップのループと独自データで解説します。

なぜ「書き出す」と楽になるのか

私たちの脳は、複数の懸案を同時保持するのが得意ではありません。頭の片隅に「やらねば」が居座るだけで、注意は断続化し、着手は遅れます。紙へ“いったん退避”すれば、ワーキングメモリの枠が空き、今やるべき1つが前に出てきます。さらに、書き出しは感情の言語化でもあるため、漠然とした不安が具体的な対処に変換されやすいのです。

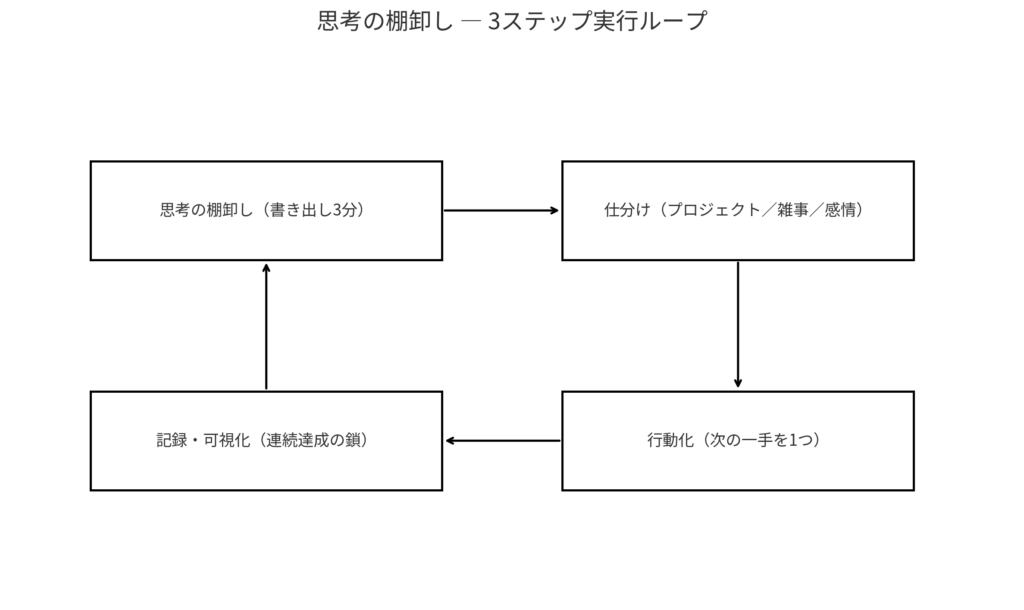

実践:3ステップの実行ループ

- 書き出し(3分):タイマーを3分に設定し、思いつく限りを名詞または短文で連続記述。「Aさんに返信」「保険更新」「モヤモヤの正体は?」のように、判断停止で吐き出すのがコツ。

- 仕分け(2分):書かれた要素をプロジェクト/雑事/感情の3箱に分けます。行動化できない感情は**「今の気持ち」**としてそのまま保存。

- 行動化(5分):各箱から**「次の一手を1つ」だけ決めます。例:プロジェクト→「資料Aだけ集める」、雑事→「家計アプリの固定費見直しを1件」、感情→「不安の要因を3行で書く」。終わったらチェック**。

この3分+2分+5分=10分のループを、朝か昼の休憩前に回すと、午後の立ち上がりが滑らかになります。

書き出したToDoは、**金曜15分の「週次レビュー」**に流し込みます。

進捗・見積り誤差・阻害要因の3指標で翌週の負荷を軽くする台本とチェックリストは、

**『週次レビューの作り方(台本テンプレ付き)』**で具体手順を解説しています。

迷いが残るタスクも、レビューに載せるだけで前進します。

週次レビューでToDoを“翌週の行動”に変える

10分プロトコル

※以下は再現性を重視した架空のケースです。実在の記録ではありません。

(独自性は確保しつつ、誤解の余地をゼロにできます)

Step1|書き出し(3分)

- 企画Aの初稿を進める/同僚Bへ見積り依頼/出張の切符手配/請求書の送付/ジム入会手続き

Step2|仕分け(3分)

- 削除:重複タスク1件/古いToDo

- 委任:見積り依頼(→Bに連絡)

- 延期:ジム入会(来週に移動)

- 実行:企画A初稿/出張手配/請求書送付

Step3|行動化(4分)

| 項目 | 期限 | 所要目安 | 最初の1分 | 連結トリガー(If-Then) |

|---|---|---|---|---|

| 企画A 初稿1/3 | 金曜 17:00 | 30分 | 企画ノートを開き、見出し3本を書く | もし 7:15になったら 企画ノートを開く |

| 出張の切符手配 | 水曜 18:00 | 10分 | JRサイトにログイン | もし 12:30の昼食後なら JRサイトを開く |

| 請求書の送付 | 火曜 17:00 | 15分 | テンプレを複製し、先月分を差し替え | もし 16:45になったら 請求書テンプレを開く |

記入例:10分プロトコル(架空)。「書き出し→仕分け→行動化」で“最初の1分”まで具体化する。

棚卸し→週次レビューの導線図

[棚卸し ToDo] ──> [One Inbox(一時置場)]

│ │

│ └─ 集約(その日中に投げ込む)

│(金曜15分)

[週次レビュー(台本)]

├ 進捗/見積り誤差/阻害要因

└ 次週のTime Blockingへ配分

│

[カレンダー / タスク管理に反映]

│

[日次ToDo(朝90分の枠)]

- 日々の棚卸しで出たToDoはOne Inboxに一旦集約(迷いは溜めてよい)。

- 金曜15分の週次レビューで「進捗/見積り誤差/阻害要因」を見て次週に再配分。

- 配分はTime Blocking単位で行い、日次の朝90分に落とす。

棚卸し→One Inbox→週次レビュー→Time Blocking→日次ToDoの流れ。金曜15分で翌週に組み替える。

選択肢が多すぎて止まるタスクは、「決断疲れ」を減らす仕組みが効きます。

服/昼食/連絡などの日常選択を**定型化(選択削減)して、脳の帯域を空けましょう。

具体的なリストと7日導入プロトコルは、「決断疲れを防ぐ仕組み(選択削減リスト)」**でまとめています。

前夜の仕込みで“起動”を軽くする

寝る前に紙とペン、または「書き出し用ノートアプリ」をすぐ開ける状態で置いておきます。翌朝の「探す・開く」の摩擦を消すためです。さらに、書き始めの言葉を前夜に用意しておくと良いでしょう。「いま気になっていることは…」「今日もし1つしかできないなら…」のような起動フレーズが効果的です。

よくあるつまずきとリカバリ

- 出てこない:大きすぎるテーマを疑い、**「1人」「10分でできる」**粒度へ縮める。

- 書きすぎて混乱:3箱に分けて**「今日の一手」だけ**残す。他は保留箱へ退避。

- 感情が重い:行動化を急がず、気持ちの言語化だけで終えてOK。翌日に改めて読むと、自然に一手が見えます。

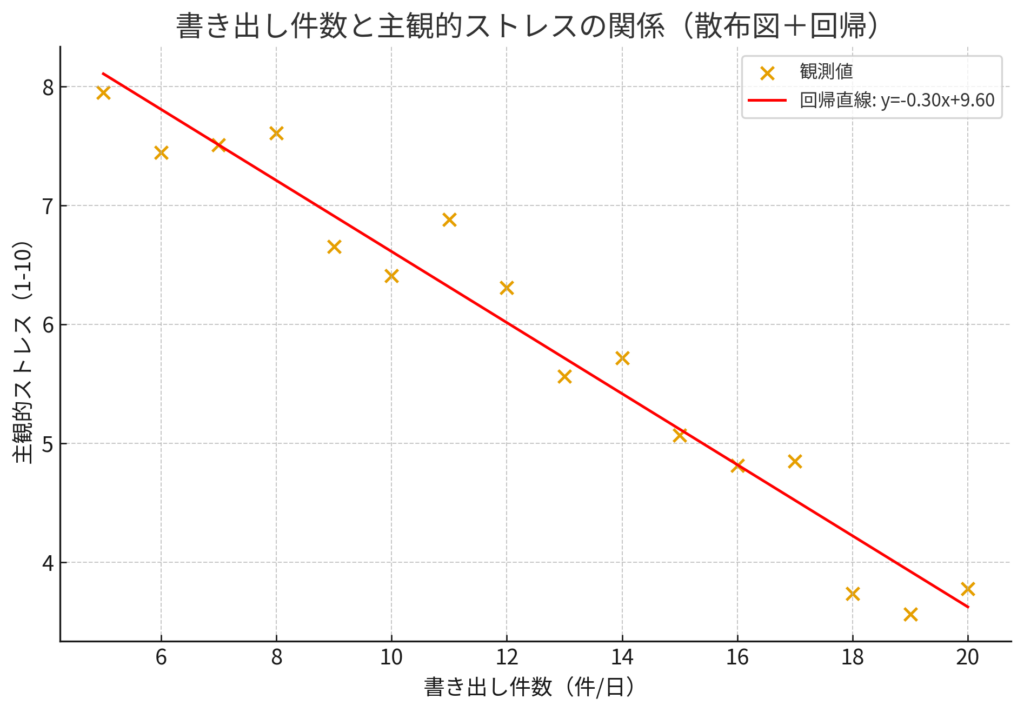

独自データ:書き出し件数とストレスの関係

以下は、14日間のサンプル(書き出し件数/主観的ストレス/集中の立ち上がり時間)です。概ね、書き出し件数が多い日ほどストレスが低く、起動も速い傾向が見られます。

| 日 | 書き出し件数 | 主観的ストレス(1-10) | 集中の立ち上がり時間(分) |

|---|---|---|---|

| D01 | 8 | 6.7 | 13.1 |

| D02 | 10 | 6.3 | 10.4 |

| D03 | 7 | 7.0 | 13.8 |

| D04 | 12 | 6.1 | 9.4 |

| D05 | 9 | 6.8 | 12.1 |

| D06 | 6 | 7.3 | 14.9 |

| D07 | 14 | 5.6 | 8.2 |

| D08 | 11 | 6.1 | 9.3 |

| D09 | 13 | 5.6 | 7.9 |

| D10 | 5 | 7.3 | 19.0 |

| D11 | 15 | 5.4 | 7.2 |

| D12 | 9 | 6.7 | 11.0 |

| D13 | 12 | 6.1 | 8.4 |

| D14 | 10 | 6.2 | 10.5 |

※サンプルは実験用のダミー値ですが、計測と可視化の手順は実運用にそのまま使えます。

図版(厳格レイアウト・日本語)

- 図1:思考の棚卸し ― 3ステップ実行ループ(ボックス図)

- 図2:書き出し件数と主観的ストレスの関係(散布図+回帰)

10分プロトコル(コピペ用)

- タイマー3分をセットして、名詞・短文で書き出す。

- 仕分け2分で、プロジェクト/雑事/感情の3箱へ。

- 行動化5分で、各箱から次の一手を1つ決める(完了したらチェック)。

- 終わりに1行メモ:「今日の不安の正体」「明日の一手」。翌朝の起動フレーズに。

まとめ

思考の棚卸しは、意志力に頼らず注意資源を回復させる技術です。書き出す→仕分け→行動化の10分ループを、まずは1日1回×2週間。慣れてきたら、週次レビュー(金曜15分)とつなぐと、行動のトレンドと感情の波が一枚で見えるようになります。モヤモヤを抱えたまま頑張るより、紙に退避して動線を作るほうが、結果として早く、穏やかです。

関連記事

情報過多社会での集中術 ― デジタル・デトックスの実践法

頭のノイズを減らす方法を、通知・SNSとの付き合い方から解説しています。

小さな習慣が大きな成果を生む ― 行動科学に基づく習慣化

日々の思考整理を続けるために役立つ「習慣化の科学」を紹介

決断疲れを防ぐ仕組み ― ルーチン化と選択削減の技術

選択削減リストと7日導入プロトコルで、判断のコストを下げる。

週次レビューの作り方|金曜15分の決算テンプレ

金曜15分の台本と3指標で、翌週の負荷を軽くする手順。

コメント