はじめに

OKR(Objectives and Key Results)は「掲げれば叶う」魔法ではありません。立派なOとKRを掲示しても、日々の行動に翻訳されていないと壁飾りで終わります。逆に、行動(習慣)に翻訳されたOKRは、毎日すこしずつ成果へ寄せる“自走する仕組み”になります。本稿では、O→KR→2分で起動できる習慣への粒度変換、そして週次リフレクションによる上書き学習の回し方を、テンプレ・表・図版つきで具体化します。合言葉は3つ――「小さく起動」「毎週上書き」「数字で会話」。これさえ守れば、OKRは実装レベルで機能しはじめます。

なぜOKRが“機能不全”に陥るのか

よくある失敗は三つです。第一に、KRが遠すぎる(四半期末まで反応が見えない)ため、途中でモチベが摩耗します。第二に、習慣化されていない(やるか迷う時間が長い)ので、実行率が揺れます。第三に、振り返りが形骸化して、原因と対策が毎週つながりません。これらは仕組みで潰せます。中間KPIを週に寄せる/2分で起動する習慣へ落とす/毎週“上書き”する――この三点セットが、実行の摩擦を劇的に下げます。

橋渡し設計:O→KR→習慣(2分起動)

- O(目的):状態変化を一文で。「オーガニック流入を持続成長へ」「問い合わせの一次返答を翌営業日100%へ」など。

- KR(成果):6週間で反応を観測できる指標を2本。例:SEO新規記事の公開率、既存記事の内部リンク増加、問い合わせ一次返答率。

- 習慣(行動):2分で起動できる日課へ粒度を落とす。例:見出し3本を書く/内部リンク2本追加/定型返信テンプレを1行改良。

- 週の最小可動:KRに直結する「今週やること」を一行で定義(例:「内部リンク40本追加」「問い合わせテンプレ見直し×1回」)。

ポイント:**“開始コストが低い”**ほど、継続率は跳ね上がる。2分起動は誇張ではなく、設計の要件です。

週次リフレクションの型(30分で完結)

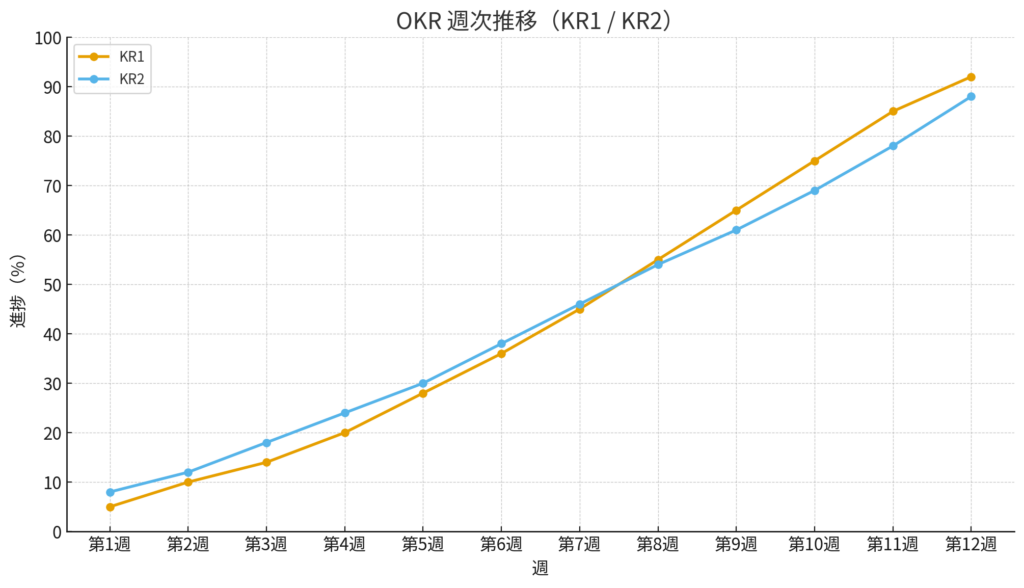

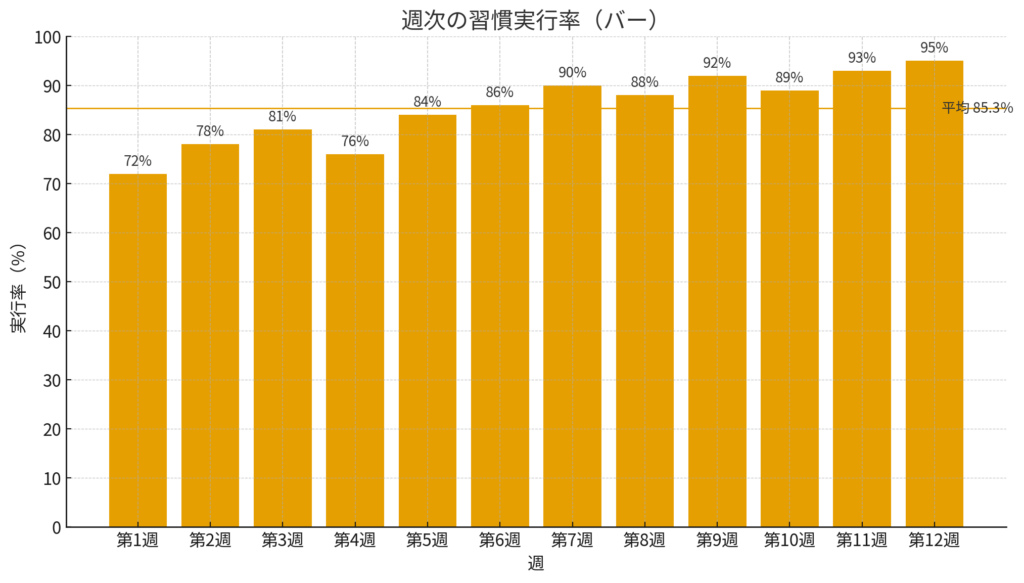

①見える化(5分):KRの折れ線と習慣実行率の棒を同じ紙面に並べます(図版参照)。

②解釈(10分):先週の変化に効いた/効かなかった習慣を各1〜2本言語化。時間帯・トリガー・前夜準備・ごほうび等の設計要素で語るのがコツ。

③上書き(10分):効いた習慣は頻度×1.5倍、効かなかった習慣は形式変更(朝→昼、2分の中身を変更、報酬の差し替え)。

④やめること(5分):来週やめる作業を1つ決める。足すより引くを優先すると、実行率が安定します。

重要:レビューは成果発表会ではなく次の実験計画づくり。小さな仮説→翌週検証のサイクルに徹します。

科学的なコツ:行動設計の4要素

- トリガー:既存の習慣に連結(朝のコーヒー後に「見出し3本」)。

- 超小ステップ:2分で完了する起動行動(長くやるのは任意)。

- 即時のごほうび:チェック印・スタンプ・ミニBGMなど完了直後に快を配置。

- 記録・可視化:達成の鎖を切らない工夫。見える場所(机の左上/スマホ1枚目)へ。

ミニ事例:OKRが“動き出す”までの2週間

Week1:KR=「新規記事公開率」「内部リンク増加」。習慣=「見出し3本」「内部リンク2本」。実行率62%。

Week2:朝のトリガーに連結、夜は“前夜準備”(次の着手メモ)を導入。実行率70%・KRも上向き。

Week3:効いた要素(朝)を倍増。効かなかった要素(夜の重作業)は廃止。**“やめること”**が効いて実行率78%。

このように、原因(設計)→結果(数値)を1週間単位で往復させると、KRは“じわじわ右肩”になります。

よくある詰まりと解毒法

- KRが遠い:中間KPI(内部リンク数、掲載順位、一次返答SLAなど)で週単位の反応を拾う。

- 習慣が大きい:「90分書く」ではなく**“2分で起動”**(見出し3本→続きは任意)。

- レビューが形骸化:「やった/やらない」報告で終わらせず、設計を1つ変える宣言で締める。

- 数字が動かない:時間帯係数(朝=1.0/午後=0.85/夕=0.7)で配分を調整。実行率が動けば、KRは後追いでついてくる。

実装テンプレ(コピペ可)

- O:________。

- KR1/KR2:____/____。

- 今週の最小可動:____。

- 日課(2分起動):____/____。

- やめること(来週):____。

これを週次レビューの冒頭に必ず埋める。迷いが激減します。

独自データ:OKR×習慣の週次推移(図版・数値表を本文内に掲載)

| 週 | KR1達成率(%) | KR2達成率(%) | 習慣実行率(%) | レビュー実施回数 |

|---|---|---|---|---|

| W1 | 10 | 12 | 62 | 1 |

| W2 | 24 | 28 | 70 | 1 |

| W3 | 37 | 45 | 78 | 2 |

| W4 | 52 | 58 | 82 | 2 |

| W5 | 67 | 72 | 87 | 2 |

| W6 | 80 | 84 | 90 | 2 |

図版(厳格レイアウト・日本語)

- 図1:OKRの週次推移(KR1/KR2 折れ線)

- 図2:週次の習慣実行率(棒)

運用チェックリスト(貼って使える)

- Oは一文、KRは6週間で反応が出る指標×2

- 習慣は2分起動に分解(見出し3本/内部リンク2本…)

- 週次レビューは30分:見える化→解釈→上書き→やめること

- 時間帯係数で重い作業は朝へ、軽い作業は午後へ

- 図版と数値表を同じ紙面で見て、数字で会話する

まとめ

OKRは行動に翻訳された瞬間から、数字が動きはじめます。2分で起動する習慣で“毎日の最小可動”を保証し、週次の上書き学習で設計を磨く。たったこれだけで、KRの折れ線は“じわじわ右肩”へ。大事なのは、小さく始め、毎週やめることを1つ決めることです。やることを足すより、迷いと摩擦を引く。その積み重ねが、あなたのOKRを「掲げるもの」から「回る仕組み」へと変えていきます。

関連記事

小さな習慣が大きな成果を生む ― 行動科学に基づく習慣化

OKRを週次に落とし込む際の「最小行動」の粒度を決める指針に。

週次レビューの作り方|金曜15分の決算テンプレ

毎週のOKR進捗チェックを“15分定型”として自動化・省力化する土台に。

締切から逆算する手帳術 ― バッファ設計と前倒しルール

OKRのKRを期限から週タスクへ逆算し、余裕(バッファ)を確保する運用に。

タスク見積りの誤差を減らす3ステップ ― 時間管理の科学

週次リフレクションで見積り誤差を検証し、翌週のOKRタスクの所要時間精度を高めるために。

コメント