はじめに

「今日はなぜか些細な判断で消耗している」――その正体は決断疲れ(decision fatigue)です。服を選ぶ、昼食を選ぶ、通知への対応順を選ぶ……私たちは一日で数百回の“マイクロ選択”を行い、そのたびに注意資源を消費します。結果として、夕方以降の重要判断(設計・交渉・クリエイティブ)は質が落ちやすく、無難な選択や先送りが増える。勝つコツは意思決定の総量を意図的に減らすこと――すなわち、ルーチン化(定型化)と選択肢の事前縮小です。本稿は、仕組みで疲労を抑える三段構え(①可視化②定型化③仕組化)を提案し、最後に**独自データ「1日の意思決定回数と疲労感」**のサンプルと図版を添付します。

なぜ決断で疲れるのか(要点整理)

- 注意資源は有限:判断のたびに作業記憶が使われ、他タスクの質が落ちる。

- 選択回避の罠:選択肢が多いほど迷いが増え、時間とエネルギーの摩擦が大きくなる。

- “小さな迷い”の累積:アイコンの並び、フォルダ構成、メールの処理順など、微細な決定の連鎖が集中を断続的に削る。

→ 対策は「決める回数を減らす」「決めるタイミングを固定する」「“迷わない設計”に置き換える」。

ステップ1:可視化 ― 何にどれだけ決めているかを知る

- 1日の“決定ログ”をとる(10〜15件で十分)

例:服/昼食/メールの順番/資料の版管理/打合せの次アクション/SNSの閲覧可否。 - 分類:①日常(毎日起こる)②業務定型(週数回)③判断系(独自判断が必要)。

- 閾値設定:1日あたりの“自由決定”の目安を定める(例:120件)。超えたら午後の重要判断を翌朝に送る等のガードを置く。

ステップ2:定型化 ― ルールとテンプレで“事前に決めておく”

- 服・食・時間割のプリセット:平日用の服は3パターン、昼食は2択、開始時刻は固定。

- メールとチャットの“入口時刻”:朝・昼・夕の3回だけ開く。緊急はホワイトリストの電話に限定。

- ドキュメントのテンプレ:議事録・見積・レビュー票を固定化し、記入は空欄を埋めるだけに。

- “もしAならB”ルール:会議が30分を超えたら議題を1つに絞る/承認が止まったら前提を差し戻す等、分岐を前もって決める。

通知と入口時刻の運用は「通知設計(即時/要約/無通知の三層)」に揃えると、日中の“迷い”が激減します。

ステップ3:仕組化 ― 迷いを“物理的に”起きなくする

- ホーム画面1ページ/検索経由起動:娯楽アプリは検索しないと開けない位置に。

- 朝の“決めない時間”:起床後60分はSNS・ニュースを開かない。朝一の重要判断に備える。

- バッチ処理:似た判断はまとめて(請求書処理/問い合わせ返信/レビュー承認)。切替回数を減らす。

- 翌日の初手を前夜に決める:作業の“着手条件(入力)”を用意しておくと、翌朝の迷いが消える。

最重要タスクは「朝の90分で片づく“最小朝活”|前夜設計×着手5分」に固定。起床直後は“決めない”で、前夜に決めた初手だけ実行します。

7日間ミニ導入(運用プロトコル)

- Day1:決定ログを10件記録。どの時間帯で“迷い”が増えるか把握。

- Day2:服・昼食・開始時刻をプリセット化。

- Day3:入口3回制(朝昼夕)を開始。緊急は電話のみ。

- Day4:テンプレ配布(議事録・レビュー票)。

- Day5:バッチ処理枠(15:00–16:00)を固定。

- Day6:“もしAならB”ルールを5本書き出す。

- Day7:ログを見て、**自由決定の上限(例:120件)**と朝の“決めない時間”を確定。

独自データ:1日の意思決定回数と疲労感の調査例

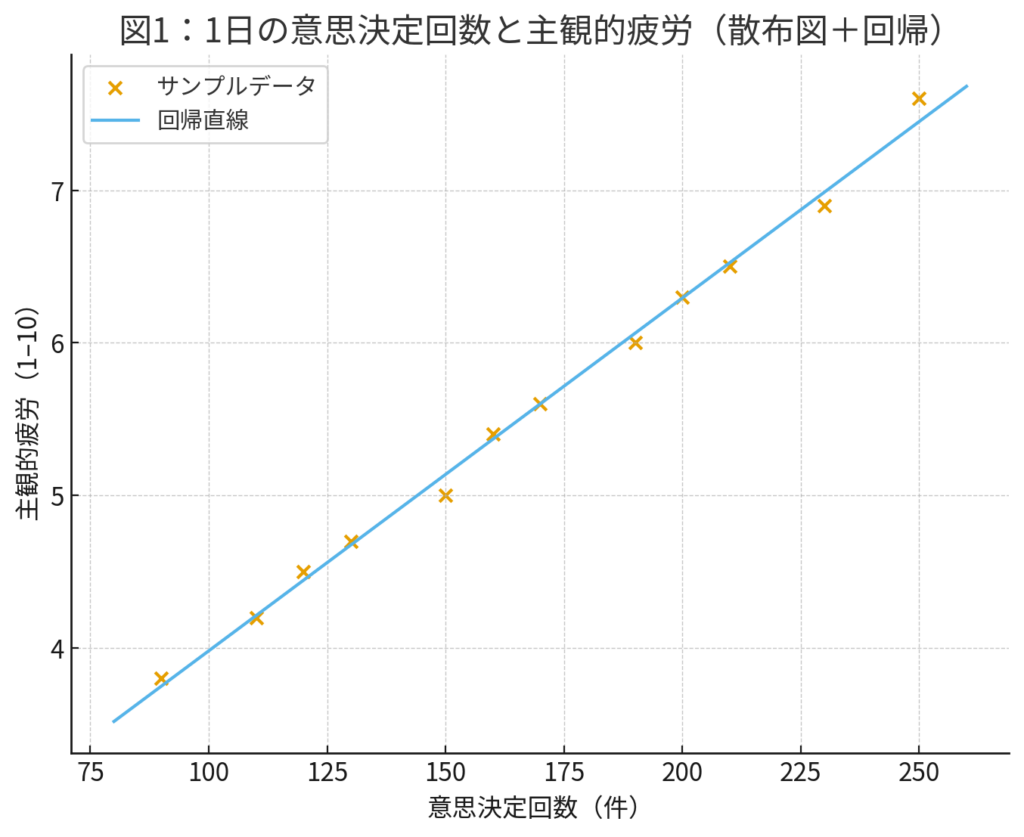

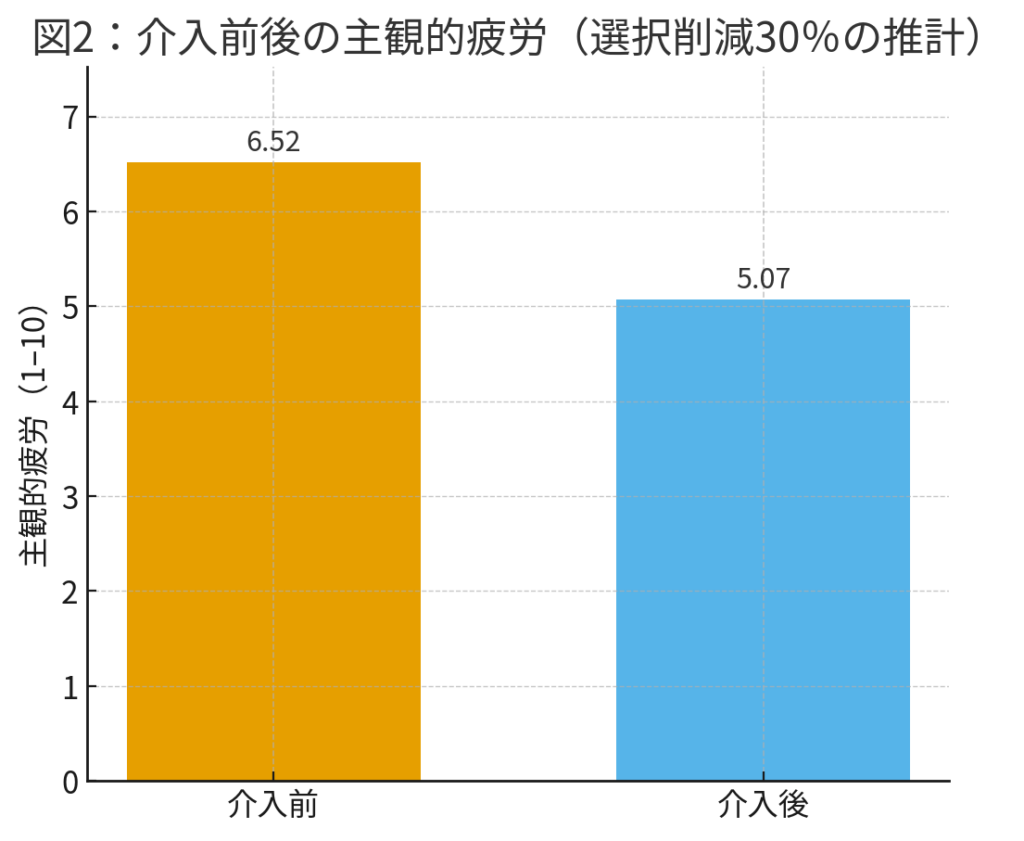

下表は12日分のサンプルです。意思決定回数が増えるほど主観的疲労(1–10)が上がる傾向が見られます。後述の図1では散布図と回帰直線、図2では**選択削減30%**の介入前後比較を示します。

| 日 | 意思決定回数 | 主観的疲労(1-10) |

|---|---|---|

| Day1 | 90 | 3.8 |

| Day2 | 110 | 4.2 |

| Day3 | 130 | 4.7 |

| Day4 | 150 | 5.0 |

| Day5 | 170 | 5.6 |

| Day6 | 190 | 6.0 |

| Day7 | 210 | 6.5 |

| Day8 | 230 | 6.9 |

| Day9 | 250 | 7.6 |

| Day10 | 200 | 6.3 |

| Day11 | 160 | 5.4 |

| Day12 | 120 | 4.5 |

ポイントの読み方

- Day9(250件, 7.6)**のように決定が多い日は、夕方の判断品質が落ちやすい。重要判断は翌朝へ回す設計が有効。

- Day1(90件, 3.8)**のような“軽い日”を意図的につくるには、プリセット化/入口3回制/バッチ処理の併用が効きます。

週末は「週次レビューの台本」でルールを1つだけ更新(増やさない)。翌週の実験条件に上書きします。

図版(厳格レイアウト・日本語/PNG+SVG)

図1:1日の意思決定回数と主観的疲労(散布図+回帰)

図2:介入前後の主観的疲労(選択削減30%の推計)

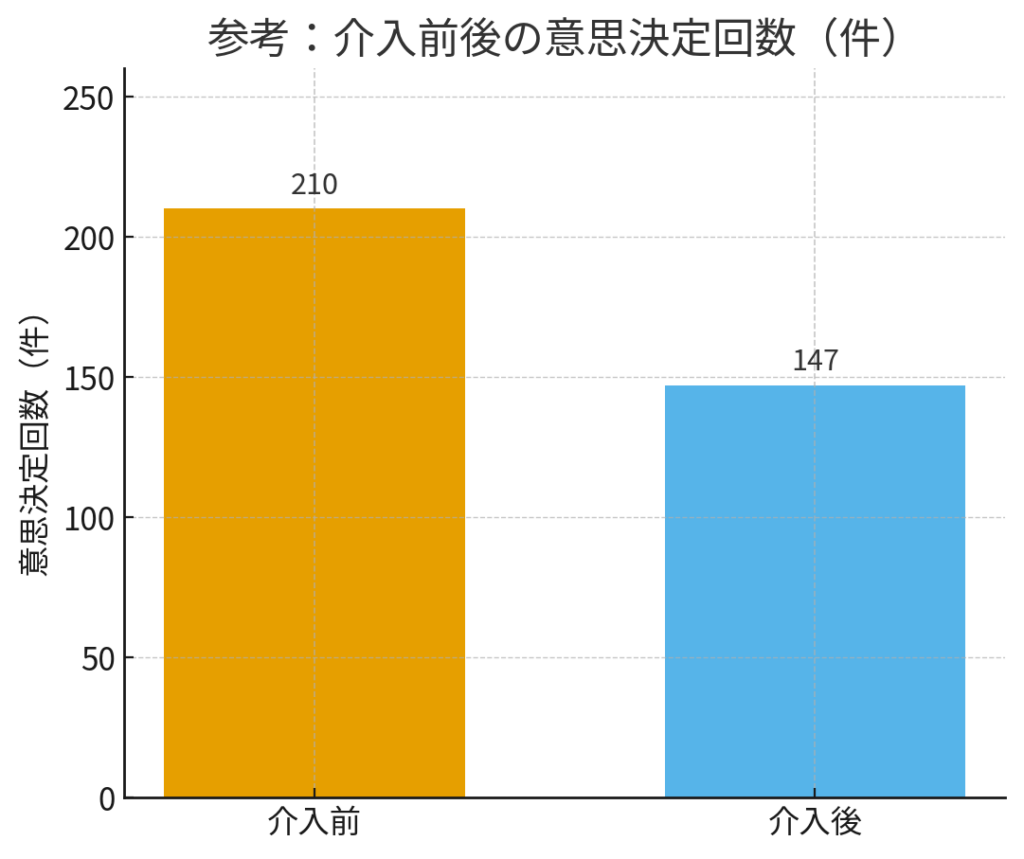

参考:介入前後の意思決定回数(件)

介入効果の目安(推計)

- 介入前(平均モデル):意思決定 210件 → 疲労 6.52

- 介入後(選択削減30%):意思決定 147件 → 疲労 5.07

⇒ 疲労 −1.45ポイント。実務では、朝の“決めない時間”+入口3回制+テンプレ化で再現しやすい数値です。

運用チェックリスト(コピペOK)

- 1日の自由決定上限を**○○件**に設定(まずは120件目安)

- 起床後60分は“決めない”(SNS・ニュース断ち)

- 服・食・開始時刻のプリセットを3パターン以内に

- メール/チャットは朝・昼・夕の3回だけ開く

- 議事録・見積・レビューはテンプレで作る

- “もしAならB”ルールを5本書いて貼る

- 似た判断はバッチ処理でまとめる

- 週次でログを見て、翌週のルールを上書きする

まとめ

決断疲れは「意思が弱いから」ではなく、意思決定の設計が重いから起こります。可視化→定型化→仕組化の三段構えで“日々の迷い”を削ると、夕方まで判断品質が落ちにくくなり、重要な選択を最良の時間帯に回せます。まずは7日間、上のプロトコルをそのまま試し、図版の指標(決定回数/疲労)を自分のログで上書きしてみてください。数字が動けば、仕組みが効いている証拠です。

関連記事

小さな習慣が大きな成果を生む ― 行動科学に基づく習慣化

迷いがちな行動は**“2分で始まる定型”**に落とし込み、毎日同じトリガー(時間・場所)で自動化して決断回数を削減。

タイムボックス仕事術:1–3–5ルール×カレンダー予定化で“終わる一日”に

一日の意思決定を事前の枠取りで代替し、当日は枠に沿って実行するだけにして判断疲れを回避。

情報過多社会での集中術 ― デジタル・デトックスの実践法

情報の入口を即時/要約/無通知に仕分け、確認は決め時間のみにして“見る/見ない”の微小決断をゼロ化。

朝の90分で片づく“最小朝活”|前夜設計×着手5分

前夜に着手一行メモ+朝は最重要タスクに固定し、起床直後の選択・判断を排してスムーズに始める。

コメント